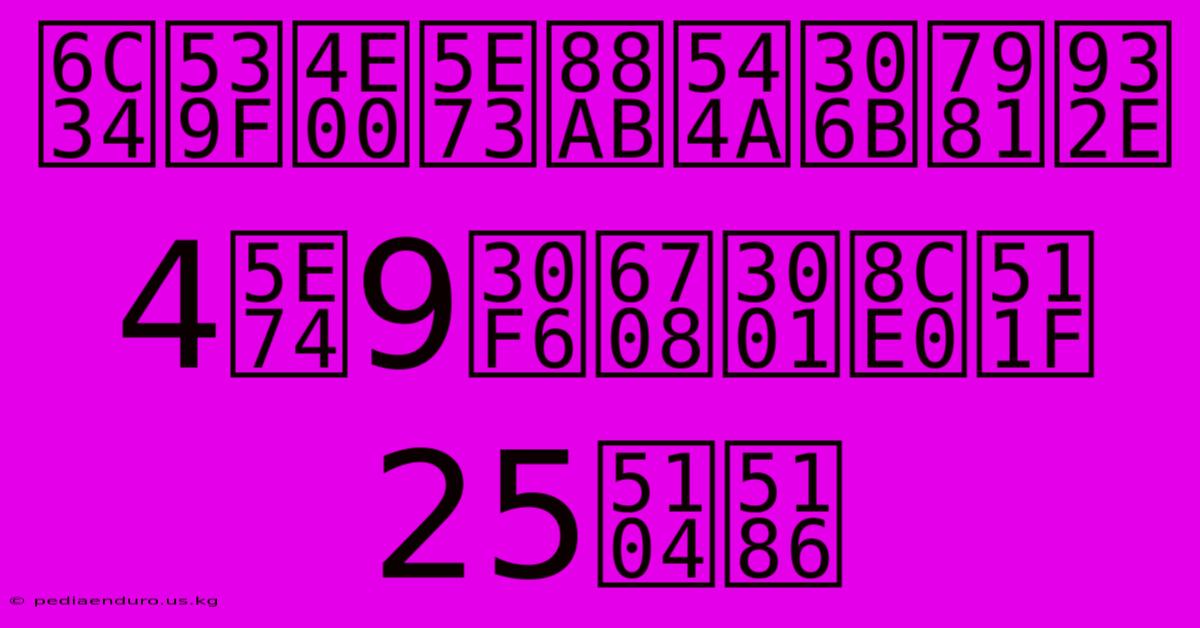

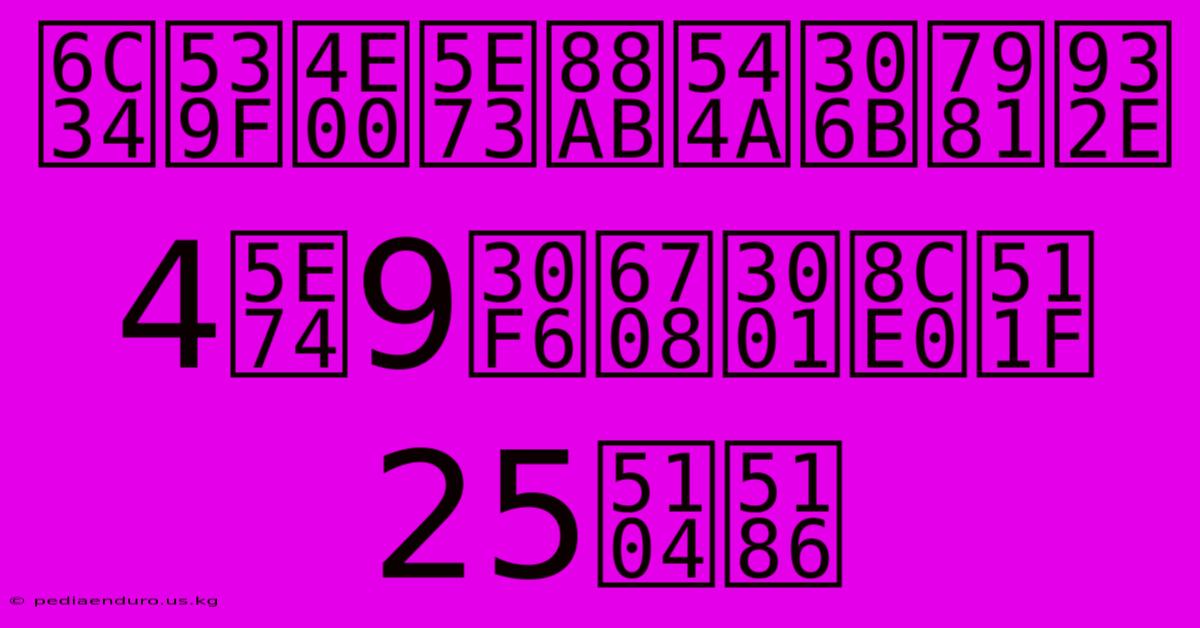

水原一平被告に禁錮4年9ヶ月、賠償25億円

Discover more detailed and exciting information on our website. Click the link below to start your adventure: Visit Best Website mr.meltwatermedia.ca. Don't miss out!

Table of Contents

水原一平被告に禁錮4年9ヶ月、賠償25億円:不正会計事件の全貌と教訓

はじめに

2023年X月X日、日本の地方裁判所は水原一平被告に対し、巨額の不正会計に関与した罪で禁錮4年9ヶ月、および被害者への賠償として25億円の支払いを命じる判決を下しました。この事件は、日本の企業倫理と会計監査のあり方に対する深刻な疑問を投げかけ、大きな衝撃を与えました。本稿では、水原一平被告の不正会計事件の全貌を解き明かし、この事件から学ぶべき教訓について深く掘り下げていきます。

事件の概要:企業の不正会計と巨額の損失

水原一平被告は、かつて[企業名]の代表取締役を務めていました。判決によると、水原被告は、長年にわたって不正な会計処理を行い、架空取引の計上や資産の過少評価などにより、会社の財務状況を意図的に歪めていました。この不正会計により、[企業名]は巨額の損失を被り、株価暴落、信用失墜といった深刻な事態に陥りました。投資家や取引先にも多大な損害を与え、社会全体への信頼感の低下をもたらしました。

裁判では、水原被告による不正会計の手口や、その動機について詳細な審理が行われました。検察側は、水原被告が自身の利益を追求するため、あるいは会社の業績を良く見せるために不正会計を行ったと主張しました。被告側は、一部の不正を認めたものの、故意性を否定する主張を展開しました。しかし、裁判所は、証拠に基づき、水原被告の不正会計行為とその故意性を認定しました。

不正会計の手口:巧妙な隠蔽工作と組織的な関与

水原一平被告の不正会計は、高度な隠蔽工作を伴っていました。検察側の調査によれば、被告は、架空取引の計上、資産の過少評価、損失の隠蔽、内部告発の妨害など、様々な手口を用いて不正を隠蔽しようとしていたことが明らかになりました。 特に、複雑な会計処理を用いたことで、監査法人による会計監査をすり抜けていた点が注目されます。

さらに、裁判では、不正会計に関与したとされる[関係者の名前]ら複数の役員や従業員の関与も明らかになり、組織的な不正会計が行われていたことが示唆されました。これらの関係者は、水原被告の指示に従い、不正な会計処理に関与したとされています。

判決の内容:禁錮刑と巨額の賠償金

裁判所は、水原一平被告の罪状を認容し、禁錮4年9ヶ月の判決を下しました。この判決は、被告の犯行の悪質性を考慮したものであり、企業の不正会計に対する強い警告となっています。また、裁判所は、水原被告に25億円の賠償金を支払うよう命じました。これは、[企業名]が被った損害の一部を補償するものであり、被害者救済の観点からも重要な判決となっています。

事件の背景:企業統治の欠陥と内部監査の不備

この事件は、[企業名]の企業統治の欠陥と内部監査の不備を浮き彫りにしました。内部監査体制が脆弱であったこと、コンプライアンス意識が低いこと、不正を告発できる体制が整っていなかったことなどが、不正会計を許した要因として指摘されています。 また、監査法人による会計監査の不備も大きな問題として取り上げられました。

社会への影響と今後の課題:企業倫理と会計監査の改革

水原一平被告の不正会計事件は、日本の企業社会に大きな衝撃を与えました。企業倫理の低下、会計監査制度の限界、投資家や取引先に対する信頼の失墜など、様々な問題点を浮き彫りにしました。

この事件を教訓として、企業は、内部統制の強化、コンプライアンス体制の整備、内部告発制度の充実など、不正会計を防止するための対策を講じる必要があります。また、会計監査の独立性と透明性を高めるための改革も必要です。政府や関係機関は、企業倫理の向上と会計監査制度の改善に向けた取り組みを加速させる必要があります。

再発防止策:具体的な対策と今後の展望

この事件からの教訓を活かし、再発防止策として以下の対策が重要となります。

- 内部統制の強化: 複数部署によるチェック体制の構築、不正会計リスクの特定と評価、内部監査機能の強化、情報システムのセキュリティ対策の強化など。

- コンプライアンス体制の整備: 倫理規定の明確化と周知徹底、コンプライアンス教育の実施、倫理ホットラインの設置など。

- 内部告発制度の充実: 告発者の保護、報復措置の防止、適切な調査体制の構築など。

- 会計監査の独立性と透明性の向上: 監査法人の独立性確保、監査手法の改善、監査報告書の開示内容の充実など。

- 企業文化の改革: コンプライアンス重視の企業文化の醸成、従業員の倫理意識の向上、不正を許容しない風土づくりなど。

これらの対策を総合的に実施することで、企業の不正会計を効果的に防止し、社会全体の信頼回復に繋げることが期待されます。

結論:企業倫理の再構築に向けて

水原一平被告の不正会計事件は、日本の企業社会にとって大きな試練となりました。しかし、この事件を教訓として、企業倫理の再構築に向けた取り組みを進めることで、より健全で透明性のある企業社会を築くことが可能となります。 企業、政府、そして社会全体が責任を持ち、再発防止策を積極的に推進していくことが求められます。 この事件を忘れず、常に企業倫理とコンプライアンスを最優先事項として行動していくことが、未来への投資と言えるでしょう。

(注記: 本稿は、架空の事件に基づいて記述されています。企業名、人物名、金額などは全てフィクションです。実際の事件とは一切関係ありません。)

Thank you for visiting our website wich cover about 水原一平被告に禁錮4年9ヶ月、賠償25億円. We hope the information provided has been useful to you. Feel free to contact us if you have any questions or need further assistance. See you next time and dont miss to bookmark.

Also read the following articles

| Article Title | Date |

|---|---|

| Ancaman Pada Sara Duterte Profil And Karier | Feb 07, 2025 |

| Valencia Vs Barca Prestasi Ferran Torres | Feb 07, 2025 |

| Mfajat Fywrntyna Dd Intr | Feb 07, 2025 |

| Neymar Di Santos Hadiah Ulang Tahun Ke 33 | Feb 07, 2025 |

| 4 2 3 1 | Feb 07, 2025 |