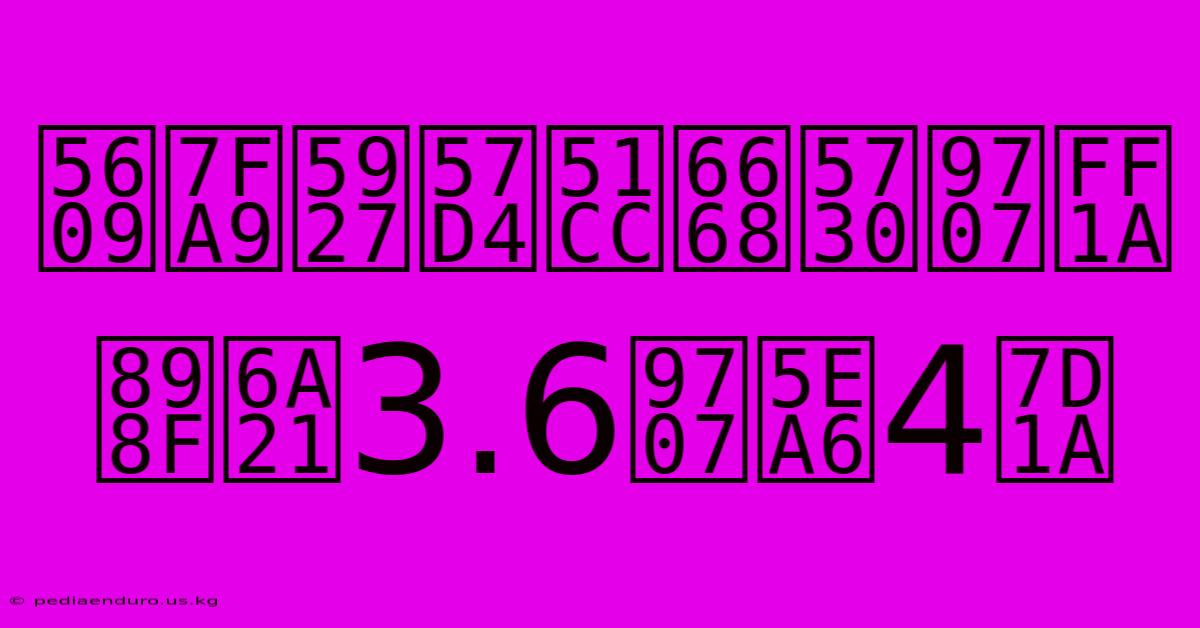

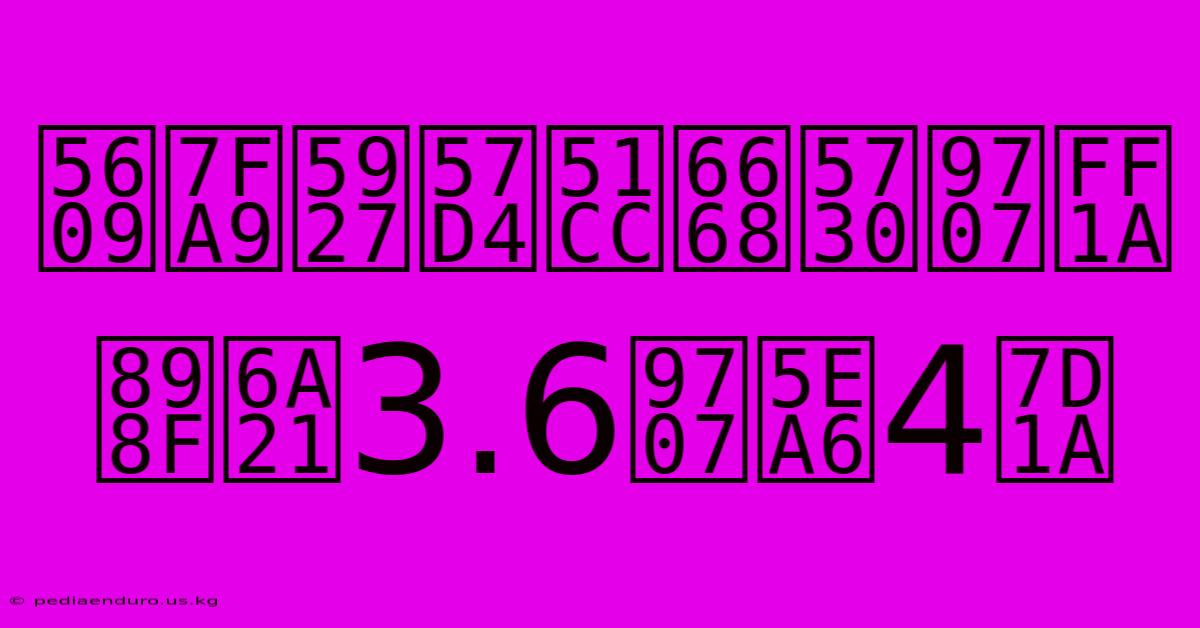

嘉義大埔凌晨地震:規模3.6震度4級

Discover more detailed and exciting information on our website. Click the link below to start your adventure: Visit Best Website mr.meltwatermedia.ca. Don't miss out!

Table of Contents

嘉義大埔凌晨地震:規模3.6震度4級—深入探討地震成因與防災準備

**引言:**2024年X月X日凌晨,嘉義大埔發生芮氏規模3.6地震,最大震度達4級,驚醒許多居民。這次地震雖然規模不大,但震度卻相對明顯,引發大眾對於地震防災的關注。本文將深入探討這次地震的成因、影響以及如何提升地震防災準備,期許能提升讀者對於地震災害的認知和應變能力。

地震事件回顧:

根據中央氣象局的報告,本次地震發生於凌晨X時X分,震央位於嘉義縣大埔鄉,深度約X公里。規模3.6的地震,雖然在台灣地震頻繁發生的環境中不算大型地震,但由於震央位置靠近人口聚集區,且地震深度相對較淺,因此在嘉義縣部分地區感受到明顯搖晃,最大震度達4級。許多居民在睡夢中被驚醒,紛紛表示感受到明顯的震動,部分建築物也出現輕微晃動。所幸,此次地震並未造成人員傷亡或重大財物損失。

地震成因分析:

台灣位於環太平洋地震帶上,板塊擠壓活躍,地震頻繁發生。這次嘉義大埔地震的成因,主要與台灣地質構造息息相關。台灣地區主要受歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞影響,長期累積的能量會在斷層錯動時釋放,形成地震。大埔鄉地處嘉南平原,地質結構相對複雜,存在多條斷層,其中一些斷層可能因為地殼應力累積而發生錯動,造成地震。

雖然目前氣象局尚未明確指出是哪一條斷層活動造成這次地震,但根據以往的地震資料和地質調查結果,推測可能與附近已知的斷層系統有關。例如,車籠埔斷層、觸口斷層等都可能與這次地震有所關聯。進一步的研究和分析,需要收集更多地震波數據、地質資料等,才能更精準地判斷地震的成因及斷層活動情況。

地震影響與社會反應:

這次地震雖然規模不大,但仍造成部分居民恐慌,尤其對於住在老舊房屋或高樓層的居民來說,地震的影響更加明顯。許多民眾在社群媒體上分享地震的感受,並互相交流地震發生時的應變措施。這也突顯了地震防災教育的重要性,民眾需要具備正確的地震知識和應變能力,才能在災害發生時有效保護自身安全。

政府相關單位也在地震發生後立即啟動災害應變機制,進行災情調查,並透過媒體平台向民眾發布相關資訊,安撫民心。此次地震也再次提醒政府和社會,需要持續投入資源,加強地震防災建設,提升民眾的防災意識。

提升地震防災準備:

面對地震頻繁發生的環境,提升地震防災準備至關重要。以下是一些重要的防災措施:

-

居家防災準備:

- 檢查房屋結構,加強房屋耐震能力。

- 準備地震防災包,包含飲用水、食物、急救用品、手電筒、收音機等。

- 將家具固定,避免地震時傾倒造成傷害。

- 規劃避難路線和集合地點。

- 教育家人地震時的應變措施。

-

公共防災準備:

- 加強公共建築物的耐震設計。

- 建立完善的地震預警系統。

- 進行地震防災演練,提升民眾的防災意識和應變能力。

- 加強地質調查研究,掌握斷層活動情況。

-

個人應變措施:

- 地震發生時,應立即採取「趴下、掩護、穩住」的動作,保護自身安全。

- 地震過後,應檢查房屋結構,並留意周遭環境的變化。

- 避免進入受損建築物,以免發生危險。

- 積極關注政府發布的相關資訊,並配合相關指示行動。

地震預警系統的重要性:

台灣的地震預警系統在近年來不斷提升,可以提供地震發生後的幾秒到幾十秒的預警時間,讓民眾有時間採取應變措施,降低災害損失。然而,預警系統並非萬能,民眾仍需要具備防災意識和應變能力,才能有效利用預警時間,保護自身安全。

未來展望與研究方向:

這次嘉義大埔地震,再次提醒我們台灣地處地震帶的風險,也突顯了加強地震研究和防災準備的重要性。未來,需要持續投入資源,加強地震監測、預警系統建設以及防災教育,並深入研究台灣地質構造,以提升地震預測和防災能力。更需要加強跨部門合作,整合各方資源,共同建立更完善的地震防災體系。

結論:

嘉義大埔凌晨地震,雖然規模不大,但仍引起社會關注,也提醒我們必須重視地震防災的重要性。透過深入瞭解地震成因、加強防災準備以及提升防災意識,才能有效降低地震災害的損失,保障人民的生命財產安全。 持續的科學研究、政府投入以及全民參與,才能共同建構一個更安全、更 resilient 的社會,面對地震等自然災害。 希望透過本文的探討,能提升讀者對於地震災害的認知,並積極參與防災工作。

Thank you for visiting our website wich cover about 嘉義大埔凌晨地震:規模3.6震度4級. We hope the information provided has been useful to you. Feel free to contact us if you have any questions or need further assistance. See you next time and dont miss to bookmark.

Also read the following articles

| Article Title | Date |

|---|---|

| Pertandingan Como Vs Juventus Kemenangan Bianconeri | Feb 08, 2025 |

| 2 Vs | Feb 08, 2025 |

| Kolo Muani Cetak 2 Gol Juventus Juara | Feb 08, 2025 |

| Duka Cita Kang Gobang Preman Pensiun Wafat | Feb 08, 2025 |

| Duka Cita Pemeran Kang Gobang Telah Tiada | Feb 08, 2025 |